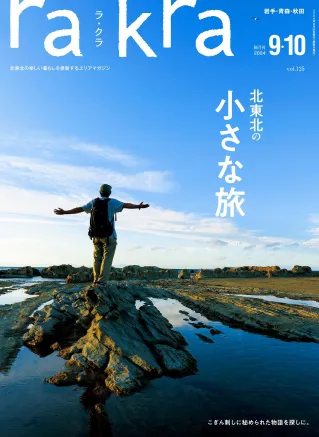

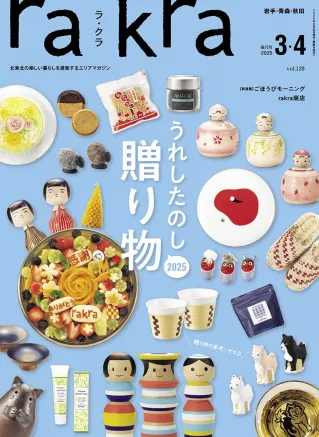

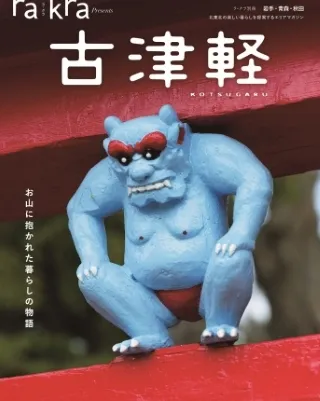

rakraとは?

『rakra』(ラ・クラ)は食・文化・人・自然など、さまざまなジャンルにわたって北東北の魅力を再発見できる情報誌です。

地元の人しか知らなかった通(ツウ)な情報や、週末に役立つ情報など、ラ・クラ独自の視点で紹介。旅行雑誌やガイドブックには載っていない、北東北の魅力がたっぷり詰まっています。

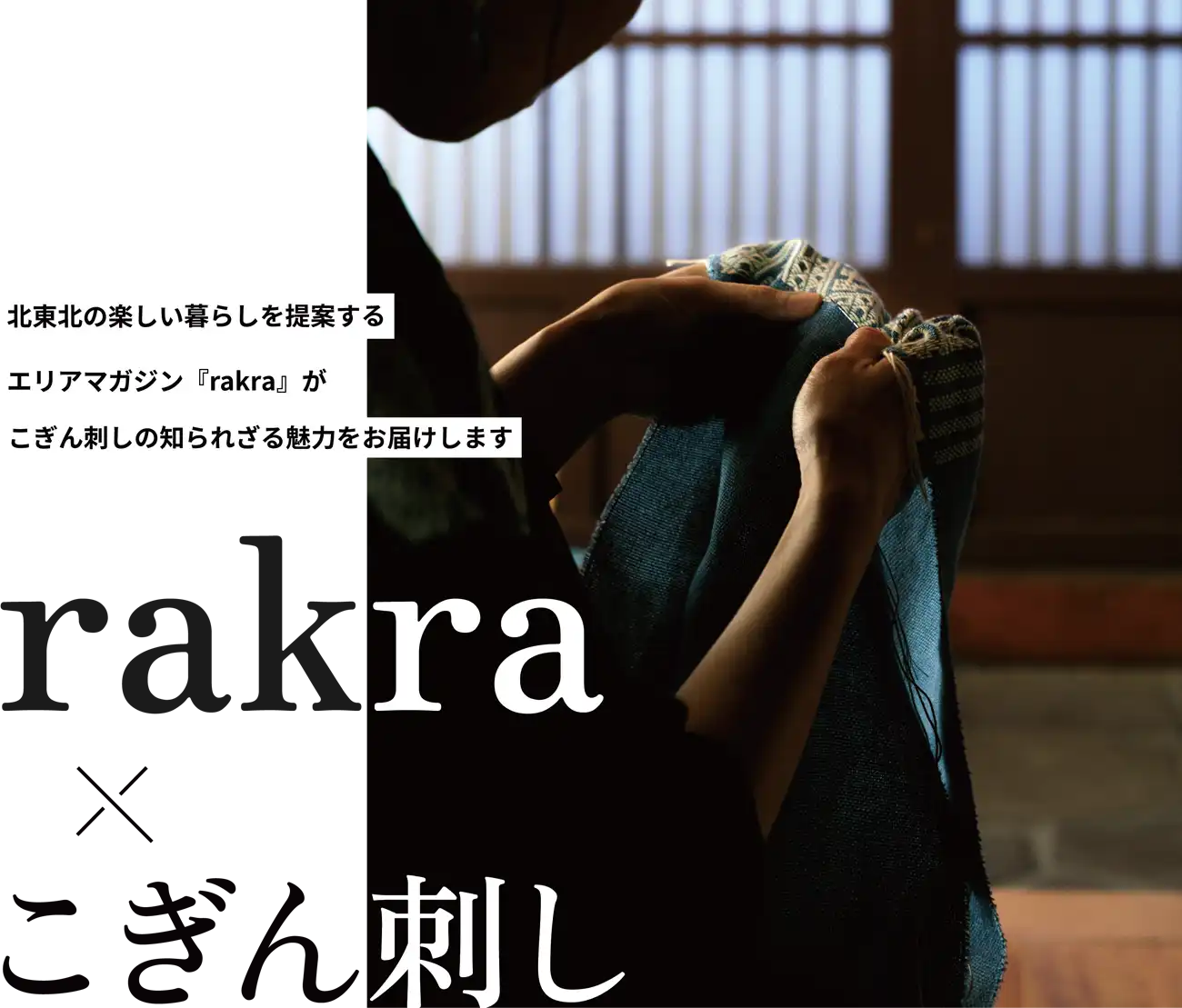

こぎん刺し

こぎん刺し

とは?

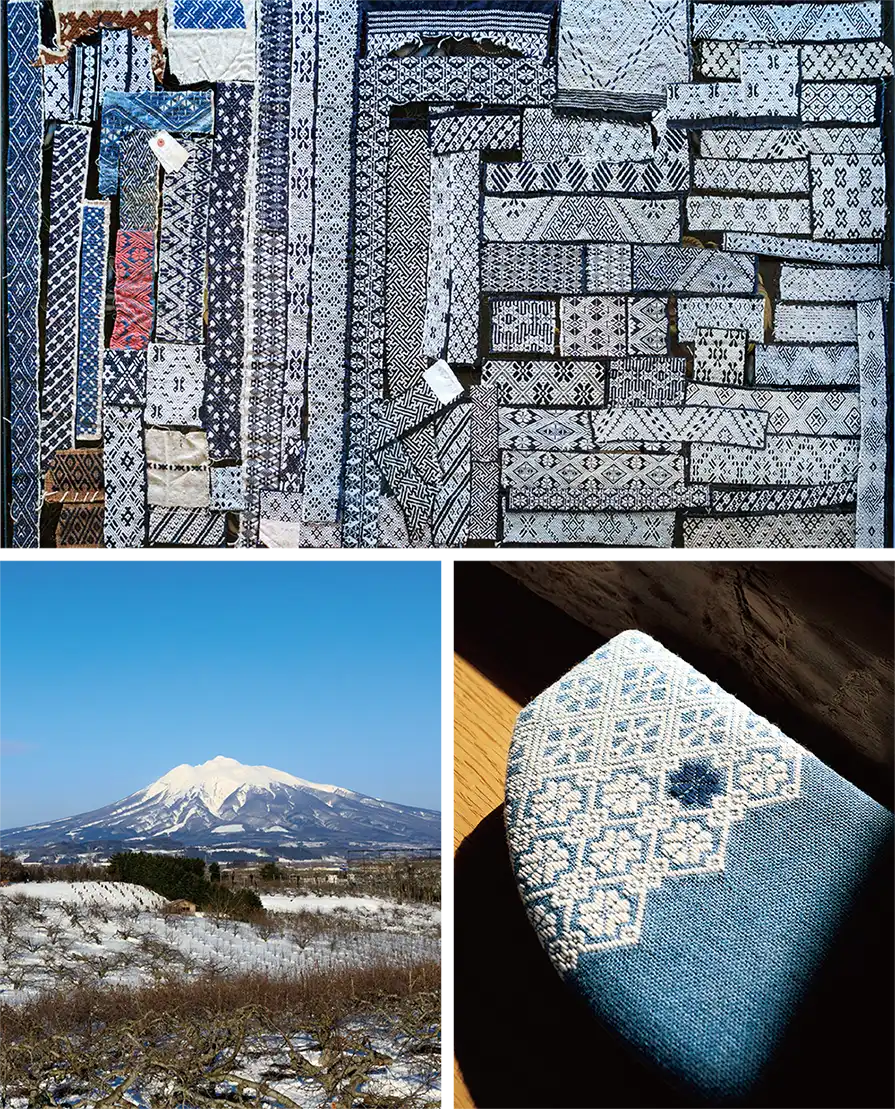

刺し子は、おもに日本の東北地方で布の補強や防寒のために施されてきた刺繍の技法ですが、青森県の津軽地方に伝わる刺し子は「こぎん刺し」と呼ばれ、ほかにはない特徴をもっています。ひとつは、古くは藍染の麻布に刺されていたこと。「こぎん」は書物では「小布」・「小巾」と書かれ、麻布の短着を意味します。江戸時代、綿花が育たなかった津軽地方では、倹約令により農民は木綿の着物を着ることを制限されていました。そこで農民たちは、大麻や苧麻などを育て、その繊維で糸を作り、麻布を仕立て、寒さをしのぐために麻糸で布目を塞ぐように刺し子を施しました。これがこぎん刺しの始まりといわれています。 藍は種子に解毒・解熱、葉に痛み止め、染めた布に抗菌・虫除け効果があり、布も丈夫にする力もあるとされていることから武士の着物や農民の野良着にも重宝されたのです。

こぎん刺しの模様には、身近な動植物をモチーフにしたものや、魔除けを意味するものなどがあります。よく使われる模様は、津軽弁で「元になるもの」を意味する「モドコ」と呼ばれ、約40種類。さまざまなモドコを組み合わせ、個性ある連続模様を施すことができます。

ひと針ひと針に込める思いは今も変わらず、現在では日本全国、海外にもこぎん刺しの愛好家が存在します。こぎん刺しは、国境さえも越えて、私たちの暮らしや生き方に通底するもの、普遍的な何かを秘めているのかも知れません。

今に生きる

「こぎん刺し」

受け継がれる技術と、手仕事による暮らしの彩り。 その一端をご紹介します。