01 東北3県の知恵と技術が融合

令和6年(2024)の夏、「北東北の小さな旅」を特集したrakraでは、イギリスとベルギーに拠点を置き、日本の伝統的な「刺し子」を取り入れた服作りを行なっているStudio Masachukaの森川真彦さんと青森県弘前市を旅した。津軽地方に伝わる刺し子「こぎん刺し」に秘められた物語を取材するためだ。

その後、この様子を追体験できるrakraポップアップストアを岩手県花巻市のインテリアショップ「kurashimeku(クラシメク)」で開催。取材先のひとつで、こぎん刺しの歴史や模様の意味などを教えてくれた「ゆめみるこぎん館」の代表・石田舞子さんのこぎん刺し作品などの展示販売を行った。

中央に石田さんのこぎん刺し作品が展示されている。

02

制限があるから生まれた

美しい形

これらをきっかけに生まれたのが、今回の主役となる「SENDAI FORME(センダイフォルム)」による「KOGIN-STOOL〜津軽〜」。SENDAI FORMEは、宮城県仙台市秋保を拠点にオーダーメイド家具などを製作する「CLASSOCO FURNITURE(クラスコファニチャー)」の、国産広葉樹の有効活用を目指すブランドだ。

国産の広葉樹は、強度が高く傷がつきにくいなど家具材向きなのだが、尺が短く幅が狭いことから、紙の原料とするチップに粉砕されてしまうことがほとんど。そこで寸法に制限のある部材でも使える折畳み・小型家具などを開発してきた。

今回の「KOGIN-STOOL〜津軽〜」は、そんなSENDAI FORMEの「シカガワスツール」と、石田さんのこぎん刺しのコラボレーション。ポップアップストアの打ち合わせのため、rakra編集長がkurashimekuを訪れた際、ちょうど店内で展示されていたシカガワスツールが目に留まり、「座面の鹿皮の代わりに石田さんのこぎん刺しを施したら素敵なのでは」と提案したことが契機となった。

ちなみにシカガワスツールは、害獣駆除され、その9割が廃棄されていたという鹿皮の有効活用を目指す「山ノ頂」(岩手県一関市)とSENDAI FORMEが共同開発した商品。個体の小さな鹿の皮と、短尺・小幅の秋田県産のイタヤカエデを、できるだけ無駄を出さずに使おうと考え出された形は、コンパクトで美しい。また、脚はねじ込み式で取り外すことができるなど運搬性にも優れている。

KOGIN-STOOL

×

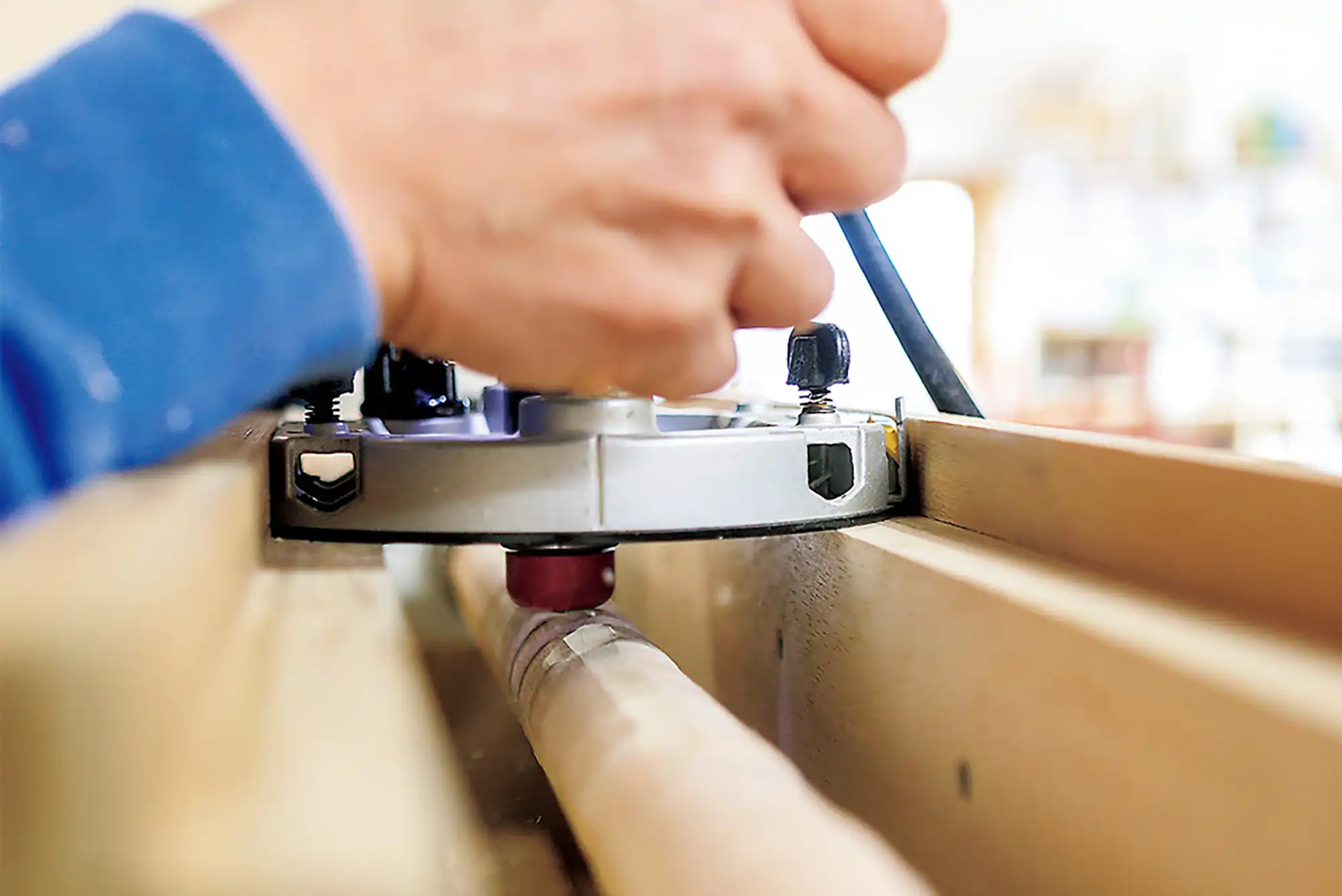

スツールの製作

CLASSOCO FURNITURE

宮城県仙台市太白区秋保町境野字上戸33-6

TEL 022-724-7869

営業時間/10時~17時

定休日/不定休

WEBサイト/

https://www.classoco.com/

03 こぎん刺しとは

ここからは座面のこぎん刺しのストーリーを紹介したい。主に東北地方で布の補強や防寒のために施されてきた刺繍の技法「刺し子」。こぎん刺しは青森県の津軽地方に伝わる独特な刺し子の呼び名だ。「こぎん」は古い書物では「小布」「小巾」と書かれ、麻布の短着を意味する。

江戸時代、綿花が育たず、倹約令により木綿の着物を着ることを制限されていた津軽地方の農民たちは、大麻や苧麻(からむし)などを育て、その繊維で糸を作って麻布を仕立て、寒さをしのぐために別の麻糸で布目を塞ぐように刺し子を施していた。

やがてその刺し手たちが、現在に残る美しい模様を生み出すようになったと考えられている。よく使われる模様は、津軽弁で「元になるもの」を意味する「モドコ(基礎模様)」と呼ばれ、身近な自然を表すもののほか、家族を想い魔除けや家内安全の意味を込めたものもある。

こぎん刺しの模様の一例

-

梅の花

松竹梅の梅は春を告げる花でもある。老木となっても、気高い香りの美しい花を咲かせることから気高さや長寿の象徴。

-

猫の足

猫の肉球を表している。動物愛溢れる模様。

-

てこなこ(津軽弁でチョウ)

さなぎからチョウになる様子から、再生・不老不死を表す。美の象徴でもある。

-

うろこ

魚が自由に泳ぐ様子から拡大や繁栄・成長を象徴。魔除けや厄除けに刺されることもある。

-

馬の轡(くつわ)

轡は馬の口にくわえさせる道具。馬は縁起のよい動物とされ、幸運のシンボルとされてきた。魔除けにも使われる。

-

くるびから

(津軽弁でクルミの殻)クルミは「豊穣」の象徴。実の割れ目を表している。

-

矢羽刺(やばねさし)

津軽西部で多く作られた「西こぎん」の背中に伝統的に見られる模様。幾世代もの祈りが込められている。

-

紗綾形(さやがた)

「卍(まんじ)つなぎ」とも呼ばれる吉祥模様。「家の繁栄」「長寿」の意味がある。

-

ふくべ(津軽弁でひょうたん)

「子孫繁栄」「無病息災」「厄除け」「招福」などの想いが込められた、古くから愛される縁起物。

-

だんぶりこ(津軽弁でトンボ)

前にしか進まないトンボは勝利を呼ぶ「勝ち虫」とされ、出世などの想いを込めて刺されてきた。

布の緯糸(よこいと)に沿って、経糸(たていと)を奇数目で拾って刺し、経糸を1本囲う1目、3本囲う3目、5本囲う5目を主に組み合わせてシンメトリーな菱形を形成するのが特徴。さまざまなモドコを組み合わせ、個性ある連続模様を施すことができる。

江戸から明治期に生まれたものは「古作こぎん」と呼ばれ、藍染めをした麻布に白い木綿糸でこぎん刺しが施されているものが多い。これは、江戸時代後期以降、木綿糸が豊富に入手できるようになったためと考えられている。

制限のなかから生まれた美という特徴は、SENDAI FORMEと共通。だからこそ成立したコラボレーションなのかもしれない。

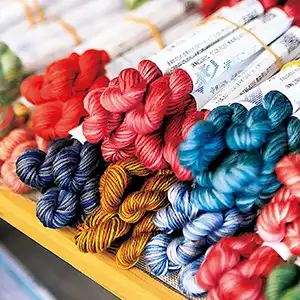

04 こぎん刺しのための布

石田さんは、KOGIN-STOOL〜津軽〜の座面に、「こぎんドゥエル」という布を選んだ。青森県弘前市のこぎん刺し専門店「津軽工房社」のオリジナル商品だ。 理由は定かではないが、今日に残る古作こぎんは、緯糸が経糸より少なく織られた麻布であることから、浮かび上がるこぎん刺しの模様は縦長。「本来のこぎん刺しと同じように刺せる布を作りたい」という想いから、津軽工房社の代表・引間未奈子さんが、蚊帳生地を長く生産してきた奈良県の「三広織布」と共同で開発したのがこぎんドゥエルだ。麻100%で、古作こぎんと同じ風合いを出すことができる。

「高価にはなりますが、本当に良いものを使って、刺し手に気持ちよく、長く刺し続けてもらいたいという想いで作りました」と引間さん。糸もツヤのある良品を選び、運針をしやすいようのり付け加工するなどさまざまな工夫が施されている。

引間さんは、「技法や模様だけではなく、こぎん刺しがどのような環境下で生まれ、どのようにして織り上げた布に、どのような想いで刺されたものであったかも伝えていかなくてはならないと思っています」とも話す。

「宿る」という意味があるドゥエル(dwell)の名がつく麻布には、引間さんや刺し手の想いが宿されていく。

KOGIN-STOOL

×

座面の布

津軽工房社

青森県弘前市元寺町52

TEL 080-1675-3753

営業時間/10時~17時

定休日/不定休

WEBサイト/https://tugarukoubousya.com/

05

古来の製法が生み出す

透明なブルー

このこぎんドゥエルの「生成り」を、石田さんは古作こぎんと同様に、藍で染めることにした。染めを依頼したのは、青森県弘前市の染織工房「Snow hand made」の代表・佐々木亮輔さん。佐々木さんは、木灰の灰汁とスクモのみで作った染液で染め上げる「地獄建て・正藍染」を行う染職人だ。スクモは、弘前市で自ら育てるタデアイを乾燥させ、100日程度発酵させたものを使用している。

現代の藍染めでは、染める力の強い染液のみが使われることが主流だが、佐々木さんは染める力の弱い染液で下染めを行い、じっくりと時間をかけて染め重ねていく。

「製品の色を、できるだけ長持ちさせるためです。染める力の強い染液だけを使えば、短時間で染め上げることはできますが、その分、ムラになりやすい。地獄建ての定義はさまざまなのですが、古来の技法で建てた弱い染液でも染め重ねれば、色落ちしづらく、色移りもありません」と佐々木さん。

今も美しい藍色を保っている古作こぎんも、この技法のように染め上げられていたのかもしれない。大量に、早くものを手に入れることよりも、時間をかけて丁寧に作られたひとつのものを、大切に長く使うことに重きを置いていた時代。古くなると染め直し、着続けたと考えられる古作こぎんも見つかっている。

染める力の弱い染液のみで染め重ねることにより、佐々木さんは透き通った水色を作り出す。短時間で染め上げる技法では出すことができない独特の色だ。石田さんもこの色がお気に入りで、今回の浅葱色の布が生まれた。

06

KOGIN-STOOL

~津軽~

限られた素材を生かし、このようなこぎん刺しのストーリーや、ものを長く使う精神を伝えてくれるKOGIN-STOOL〜津軽〜。今回のコラボレーションを通して、「こぎん刺しの商品化の幅が広がった」と石田さん。きっかけとなる場をつくった kurashimekuの店主・室岡卓さんは、「作り手と使い手をつなげるのがお店の役割。当店で開催したふたつのポップアップストアがつながって新しい商品が生まれ、それをお客様に届けることができるのがとても嬉しい」と話す。

KOGIN-STOOL

×

生まれるきっかけとなった場所

kurashimeku(クラシメク)

岩手県花巻市大通り1-3-1

TEL 080-9629-5499

営業時間/11時~18時(金曜・土曜は19時まで)

定休日/火曜・木曜(不定休あり)

WEBサイト/

https://kurashimeku.sumuro.net/