01

海外で人気を博す

日本の「刺し子」

日本発のアパレルブランド「ユニクロ」が世界中の店舗で取り組む「RE.UNIQLO STUDIO」。着古したり傷んでしまった洋服を修繕し、ライフサイクルを伸ばすサービスだが、そのメニューに含まれている「Sashiko(刺し子)」が特にヨーロッパで人気を博しているという。

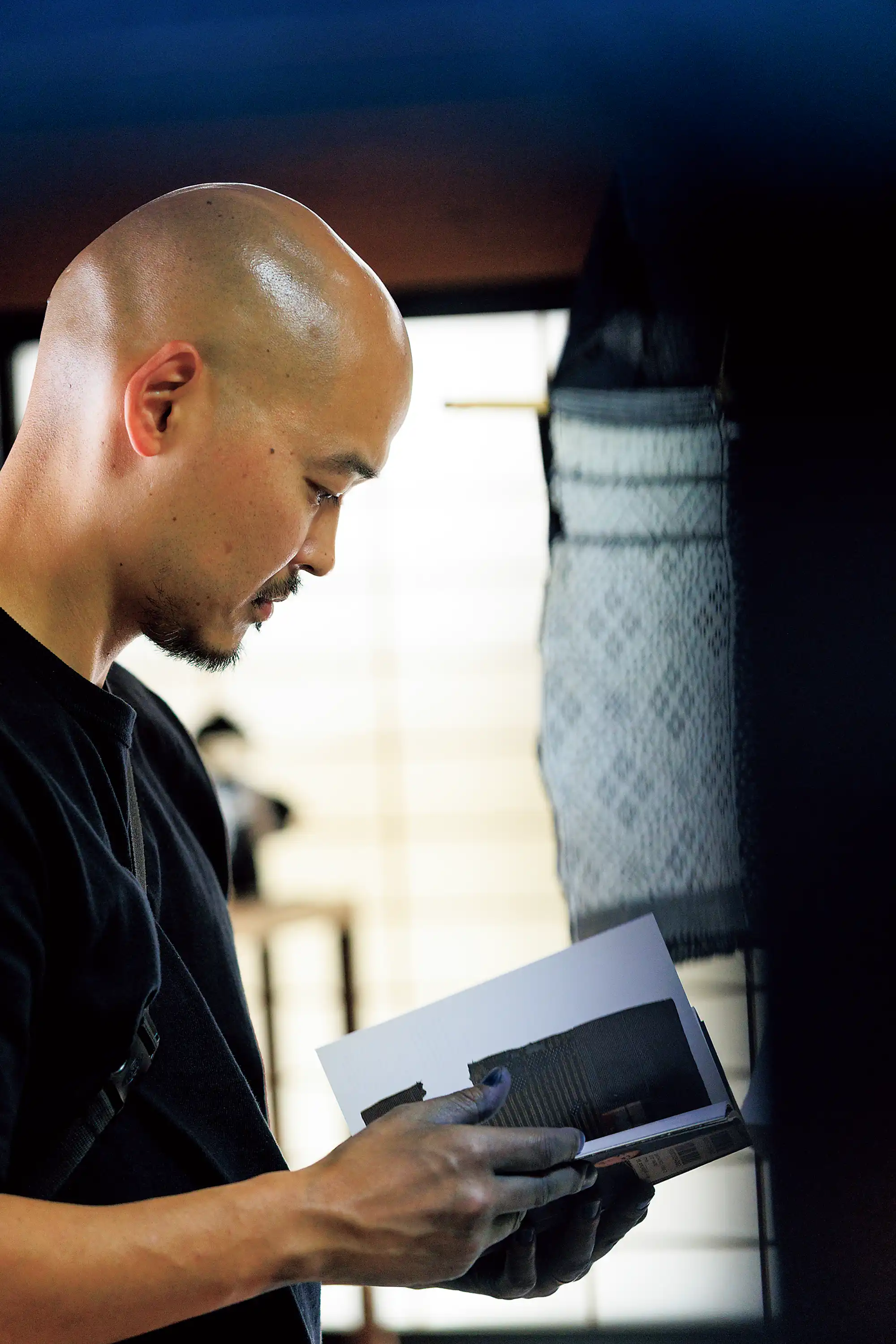

このサービスを手がけているのが、イギリスとベルギーに拠点を置くStudio Masachuka。今回の旅人・森川真彦さんが平成24年(2012)に立ち上げた縫製スタジオで、糸やハサミなど日本製の洋裁用品を販売するオンラインショップ「Eight Needles」も運営している。

「服作りを通して日本文化を発信していきたい」。そんな同社の想いが、刺し子を取り入れたリペアサービスを始めたいと考えていたユニクロの目に留まり、コラボレーションが実現したのだ。

この活動を続けるうちに、「刺し子の本場を訪れたい」と思うようになった森川さん。令和6年(2024)6月に来日した際、刺し子のひとつである「こぎん刺し」が育まれてきた青森県弘前市を、ラ・クラと一緒に旅することになった。

02

「こぎん刺し」の

ルーツを訪ねて

刺し子は、おもに日本の東北地方で布の補強や防寒のために施されてきた刺繍の技法だが、青森県の津軽地方に伝わる刺し子は「こぎん刺し」と呼ばれ、ほかにはない特徴をもっている。

ひとつは、古くは藍染の麻布に刺されていたこと。

「こぎん」は書物では「小布」・「小巾」と書かれ、麻布の短着を意味する。江戸時代、綿花が育たなかった津軽地方では、倹約令により農民は木綿の着物を着ることを制限された。

そこで農民たちは、大麻や苧麻などを育て、その繊維で糸を作り、麻布を仕立て、寒さをしのぐために麻糸で布目を塞ぐように刺し子を施した。

これがこぎん刺しの始まりといわれている。藍は種子に解毒・解熱、葉に痛み止め、染めた布に抗菌・虫除け効果があり、布も丈夫にする力もあるとされていることから武士の着物や農民の野良着にも重宝されたのだ。

03

江戸時代創業の

藍染屋へ

正藍染の製品は「生きている」

森川さんが最初に訪れたのは、桜の名所で知られる弘前城のお堀北側に位置する「川﨑染工場」。江戸時代創業の市内で唯一の藍染屋だ。十三代目である代表の川崎有哉さんによれば、かつて弘前城下には原料となるタデ藍の畑が多くあり、100軒以上の染め屋があったという。

同工場で行うのは、創業当時から伝わる正藍染(しょうあいぞめ)のみ。化学物質は一切使用せず、タデ藍の葉を乾燥させ発酵させた「すくも」を木灰汁で藍甕(あいがめ)に溶かし染液を作っている。

同社の藍染も、科学染料の普及により需要が減り一度途絶えたが、平成3年(1991)に、藩政時代に使われていた藍甕が店舗下の土中から見つかり、それを機に十一代目・昭三さんが復活させた。現在は後世に正藍染の魅力を伝えようと工場内の見学と藍染体験を受け付けている。

染液の中にいる微生物の働きで染めていく正藍染。温度管理をし、ふすまや清酒を食事として与え、休ませ、日々調子をうかがいながら染色する。時間と手間を要する工程だが、「染めた後も藍が生きているので、天然であればあるほど機能性が高い」と有哉さん。堅牢で薬効があり美しい正藍染の魅力を、多くの人に知ってもらいたいと話す。

川﨑染工場

青森県弘前市亀甲町69-1

TEL 0172-35-6552

営業時間/9時〜17時

定休日/木曜

WEBサイト/

https://kawasaki-somekojo.com/

*見学、藍染体験は2日前までに予約が必要。

見学料200円、バンダナの藍染体験2,300円+見学料。

持ち込みの染色相談も受け付けている。

04

貴重な古作こぎんの

展示館へ

物を大切にした暮らしが

垣間見える衣服「古作こぎん」

午後は、弘前市旧岩木町にある「ゆめみるこぎん館」を訪れた。予約制で、代表の石田舞子さんが津軽こぎん刺しの歴史や特徴を教えてくれるほか、祖母の昭子さんが収集した古作こぎんを見ることができる。

今日に残る、藍色の麻布に白い木綿糸で刺すこぎん刺しは、江戸時代後期以降、木綿糸が豊富に入手できるようになってから作られたものと考えられている。衣服の肩の部分などに補強として糸を刺すうちに、刺し方を変えると模様が生まれることに気がついた刺し手たちは、「猫の足」「だんぶりこ(津軽弁でトンボ)」「てこなこ(てこなが津軽弁で蝶)」など、身近なものを表すさまざまな模様を生み出していったのだろう。

のちに嫁入り道具となったことで、津軽の女性たちにその技は受け継がれていった。明治27年(1894)にJR弘前駅が開業し物流が活発になったことで一度廃れるが、大正時代、民藝運動を提唱した柳宗悦が雑誌『工藝』で取り上げたことで注目を集める。

昭子さんが古作こぎんを収集したのは昭和30年代。見ず知らずの家々を一軒一軒訪ね歩き、一時は200枚もの古作こぎんを集めた。吊り橋をはってまで渡って行った集落もあったという。多くは生活のために譲ったが、館内にあるのは大切に保管してきた約30点。羽織ったり、近づいてみると、何かを背負ったことでできたような擦り切れや、刺し直したり染め直した痕が見られ、よく働き、布を大切にした当時の人の暮らしを想像できる。

「民俗学者で、こぎん刺しをはじめ衣服や民具を収集した田中忠三郎さんの著書に、“布にハサミを入れることは、肉を切るのと同じことだ”と、幼い頃に祖母に叱られた話が書かれています。当時、布は皮膚に近い、命と直結するものだったのではないかと考えられますよね」と舞子さん。

「蚤の市が盛んなヨーロッパでは、物を受け継ぎ使い続けることはごく自然なことです。かつては日本でも当たり前だった古いものを大切にする文化を、もう一度伝え直したい」と森川さんも話す。

05

実用の中に美を

生み出した民の力

こぎん刺しの模様には、家族を想い、魔除けや家内安全の願いを込めたものもあるが、本来は実用のためだった刺し子に美を生み出したのは「民の力」だとも舞子さんは話す。

「津軽は豪雪地帯で、昔は冬の時期は除雪も来ないですし、村に閉じ込められるような感覚もあったと思います。そうした鬱々とした時間を楽しみに変えた、美しい模様にはそんな力強さを感じますよね。実際刺してみると余計な思考が削ぎ落とされて、肩書きなどがないただの人間になっていくような感覚があるんです。心が癒される、刺し子には不思議な力もあると思います」

06

伝統工芸を

残していくために

弘前の滞在をふりかえって、「こぎん刺しは、この津軽という土地だからこそ生まれたものだということを再認識した」と森川さん。 「服作りを通して日本の文化を発信していくことが私の使命だと思っているので、物作りの背景にあるストーリーを世界に伝えていくことはもちろん、この土地に仕事を生み出していきたいです。それが伝統工芸が未来に続いていくために必要なことだと思うので」と話す。

今後、フランスで開催予定のイベントで、川﨑染工場が染色した麻布でタペストリーを作り掲げることや、こぎん刺しのワークショップを開催すること、自社ブランドの洋服に、舞子さんはじめ津軽在住の刺し手にこぎん刺しを施してもらうことなど、さまざまな構想が浮かんでいたようだ。伝統に学び、尊重しながらも新しい企画を次々と提案するStudio Masachukaの、これからの展開が楽しみでならない。

ゆめみるこぎん館

青森県弘前市高屋本宮453-1

TEL 090-5194-1278

Instagram/

https://www.instagram.com/maiko.ishita/

*見学可能日は毎月異なり、予約が必要。

入館料1,000円、入館料+こぎん刺し体験2,000円。